华夏古文明,山西好风光。我曾经于2014年9月、2015年9月、2021年4月去山西游玩了三次,每去一次,那种对山西回老家般的亲切感越加深一次。一直想去五台山,由于时间关系都没有去成。2022年国庆假期由于新冠疫情不敢随意出行,但一直关注着山西五台山及周边的疫情。10月5号上午突然决定来场说走就走的旅行,目标就是五台山。幸运的是订到了当天上午去太原的高铁车票,但不是直达车,需要中途转车,为了避免在太原滞留时间过长,又订了太原到五台山的火车。一路经过三次换乘、无数次扫码、三次落地检于晚上十点多到达五台山火车站。

五台山火车站位于山西省忻州市繁峙县砂河镇,距离五台山景区约55公里。车站很小,站前广场停放着去往五台山等地的大巴,这些大巴主要是接送火车下来的旅客。

在砂河镇住了一晚,第二天早晨乘7:30的第一班大巴去五台山。

从北大门进入景区,先入住预订的民宿,离广化寺很近。放下行李后,上午10点开始第一天的游玩之旅。

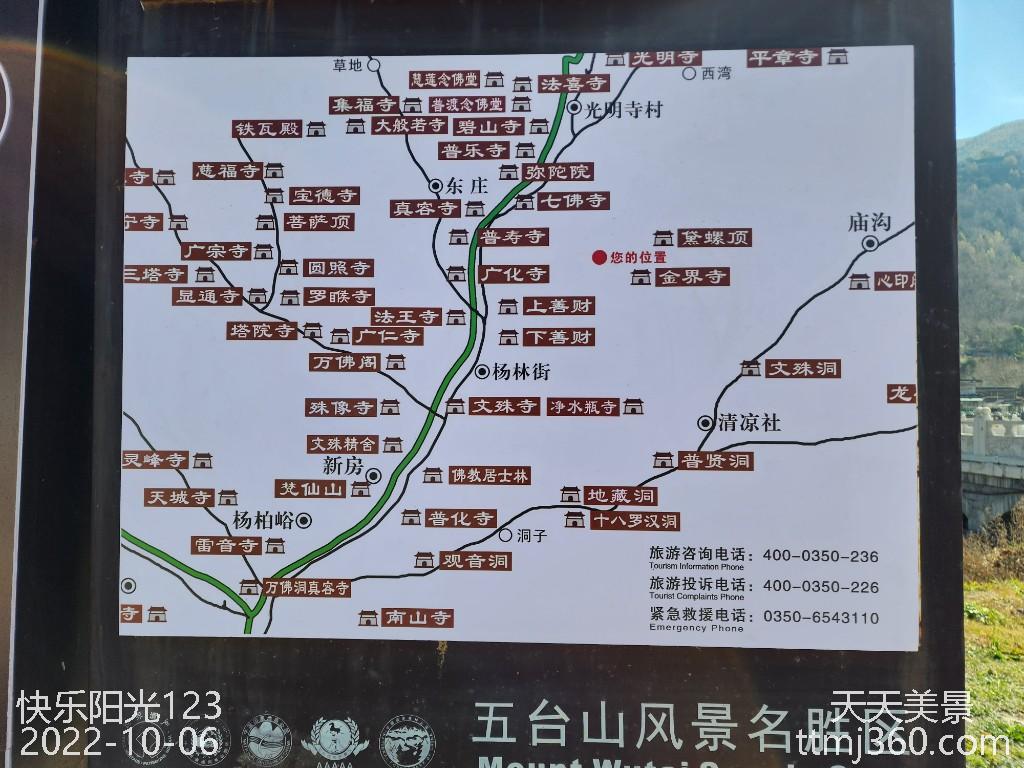

前几天在网上看了一下游玩五台山的攻略和游记,初步确定重点玩两个线路,即台怀镇中心寺庙群(包括五爷庙、五大禅处、黛螺顶)和大朝台。由于不急着赶时间,因此对路线就本着随行随看的原则。

前几天在网上看了一下游玩五台山的攻略和游记,初步确定重点玩两个线路,即台怀镇中心寺庙群(包括五爷庙、五大禅处、黛螺顶)和大朝台。由于不急着赶时间,因此对路线就本着随行随看的原则。

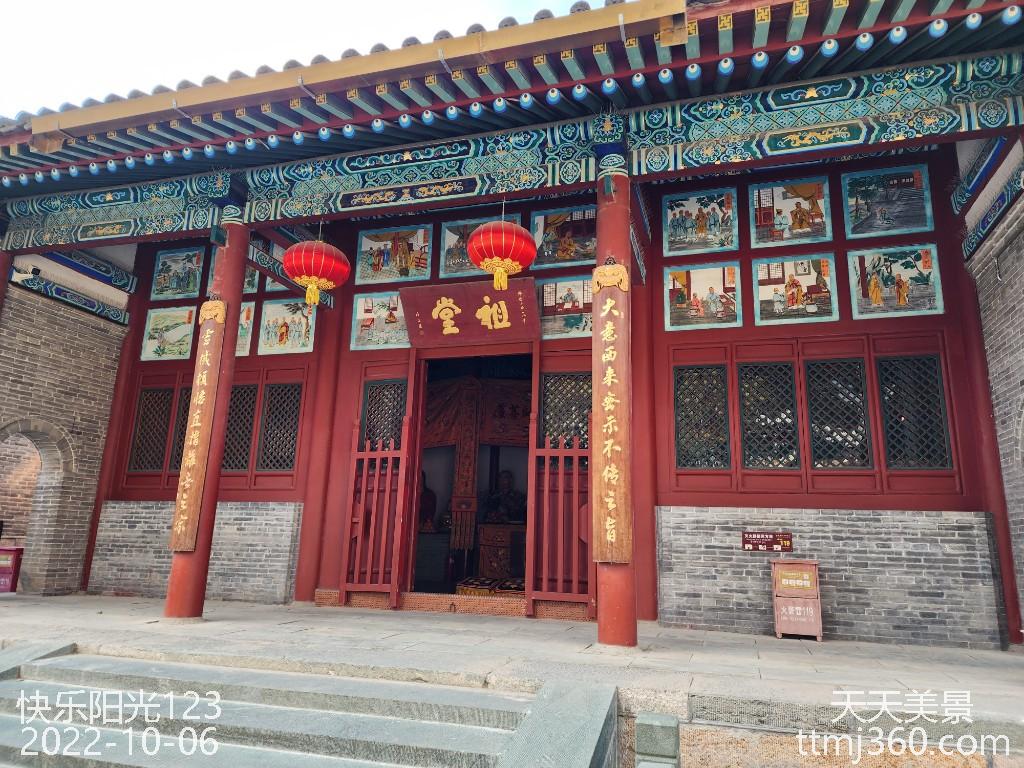

从住宿的地方出来向南走,首先来到香火最旺的五爷庙。五爷庙本名“万佛阁”,原来是塔院寺用来接待来自各方的云游僧人和居士的十方院,因为寺内有一座供有一万尊小佛像的万佛阁而得名。五爷庙占地面积很小,只有广济龙王殿、古戏台、万佛阁、文殊殿四座建筑。 自从清代万佛阁北面供奉五龙王的龙王庙建立之后,寺庙的香火逐渐兴旺起来,人们也干脆叫这座寺庙“五爷庙”,寺庙原来的名字万佛阁反而被人们逐渐淡忘了。 进入寺庙正面首先看到的是五爷庙的核心建筑——广济龙王殿,这座殿始建于清代,1917年,传说五爷嫌它又小又旧,于是夜里托梦给塔院寺方丈,要求“重建殿宇,再镀金身。否则,五爷震怒,降灾四方”。我们眼前这座龙王殿,就是按照五爷梦中的要求重新修建的。

五爷庙出来向西走,隔壁就是塔院寺。塔院寺是五台山著名的五大禅处之一。这里原来是显通寺的塔院,明代重修舍利塔后独成一寺,因院内有大白塔,故名塔院寺。

耸入云天的大白塔,是寺内的主要标志。塔全称为释迦牟尼舍利塔,俗称大白塔。大白塔始建于元大德五年,历代屡经修造,明代又重建。据记载,大白塔内中藏有印度阿育王所造的舍利塔,所以佛教徒到五台山首先都要朝拜这一圣迹。塔身拔地而起凌空高耸,在五台山群寺簇拥之下颇为壮观,人们把它作为五台山的标志。此塔通高75.3米,环周83.3米。塔基为正方形,塔身状如藻瓶,粗细相间,方圆搭配,造型优美。塔顶盖铜板八块成圆形,按乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑等八卦地位安置。塔顶中装铜顶一枚,高约五米,覆盘二十一米多,饰有垂檐三十六块,长两米多;每块垂檐底端挂风钟三个,连同塔腰风钟在内,全塔共有二百五十二个。

大白塔周遭风欢铃动,叮铛作响,余音袅袅,如闻仙乐。

塔院寺内还有座文殊发塔,传说塔内藏有文殊菩萨的头发。

塔院寺内还有座文殊发塔,传说塔内藏有文殊菩萨的头发。

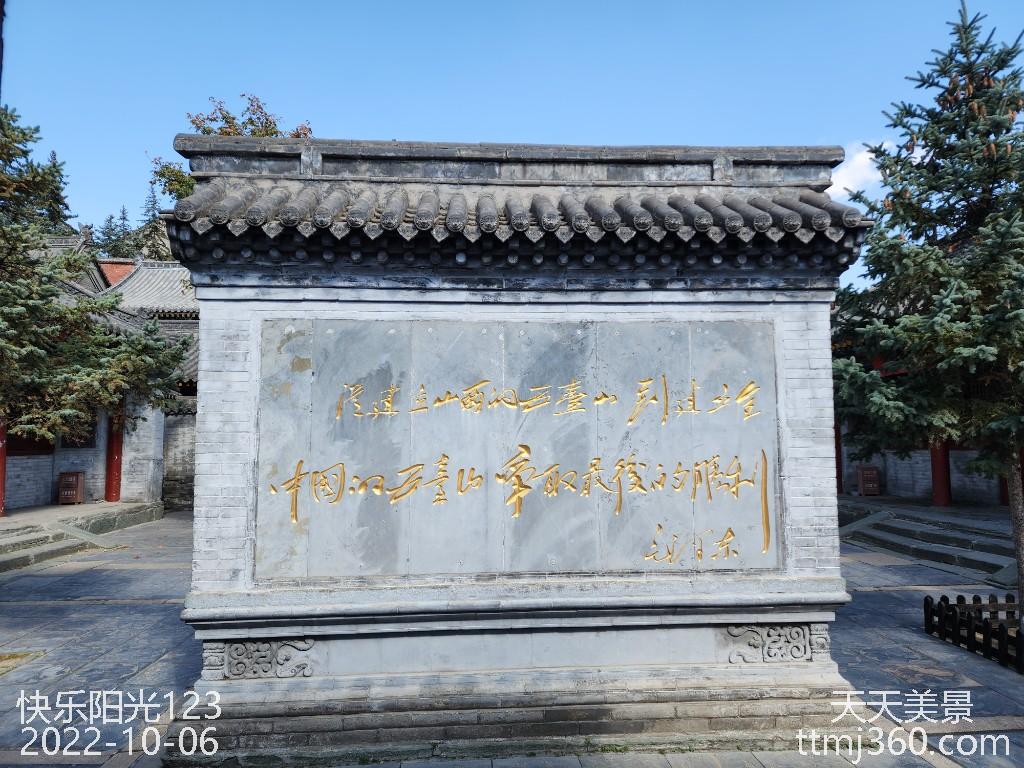

毛泽东路居纪念馆位于五台山塔院寺方丈院内。1948年春天,毛泽东率领中共中央机关离开延安,路经晋西北,开赴河北省西柏坡,期间曾居住在这里。后院正房的左间,就是毛泽东当年的住室。室内按原样陈设,炕上铺一床军被,地上摆一张木桌,放有砚台和插着毛笔的竹筒,桌子前有一把木椅,木桌和炕沿中间的方台上放火盆,上架一 只铜茶壶。后院东房三间,中间是堂屋,左右两间分别是周恩来和任弼时当年居室。

从塔院寺出来后继续向南走,就来到殊像寺。殊像寺是五台山著名的五大禅处之一 ,属全国重点文物保护单位。殊像寺为典型汉式寺庙,殿内有一尊文殊菩萨骑过猗狻的塑像,高9.87米,是五台山台怀镇诸寺中最高的一尊彩塑文殊像。

殊像寺南边是一个大广场,有很多卖小吃、香烛、纪念品的摊位,如果去梵仙山,则可以在这里买一只烧鸡和一瓶酒带过去。向南穿过广场就来到梵仙山脚。梵仙山孤高独立,草木茂盛,海拔1842米。沿着弯弯曲曲的人行小道,登上山顶,一座寺庙凸现眼前,寺额大书“灵应寺”,却是一座大仙庙。此庙占地面积1092平方米,始建于宋代,明代曾于重修,现存清代建筑,红墙黄瓦,与佛教寺庙别无二致,但殿内塑像却与众不同,一层石洞供佛像16尊,上层却供老仙5尊,传说是得道成仙的千年狐狸。相传古时候有一个朝山的人来到五台山,天色已晚。在夜色茫茫中,看见点点亮光,走进一看,果然是一户人家。轻声叫门后,主人开门,朝山的饭罢欲睡,忽然走进一个花枝招展的妙龄少女,扭着腰肢,轻启朱唇,问客人道:相公要去何方?客人答:本人欲去五台山进香,不知还有多远?女子答:远在天际,近在身边。说着就动手拉扯客人。客人心猿意马,便与女子同枕共寝。第二天清晨,那人一觉醒来,发现自己头枕石头,躺在白杨林中。原来那娇艳的女子为狐狸所变。当年百姓为保一方平安,便在梵仙山建狐仙庙一座称为“大仙庙”。传说归传说,现在我们却看到的是一座观音殿。登至峰顶可观赏台怀全景,北望菩萨顶,南眺南山寺。

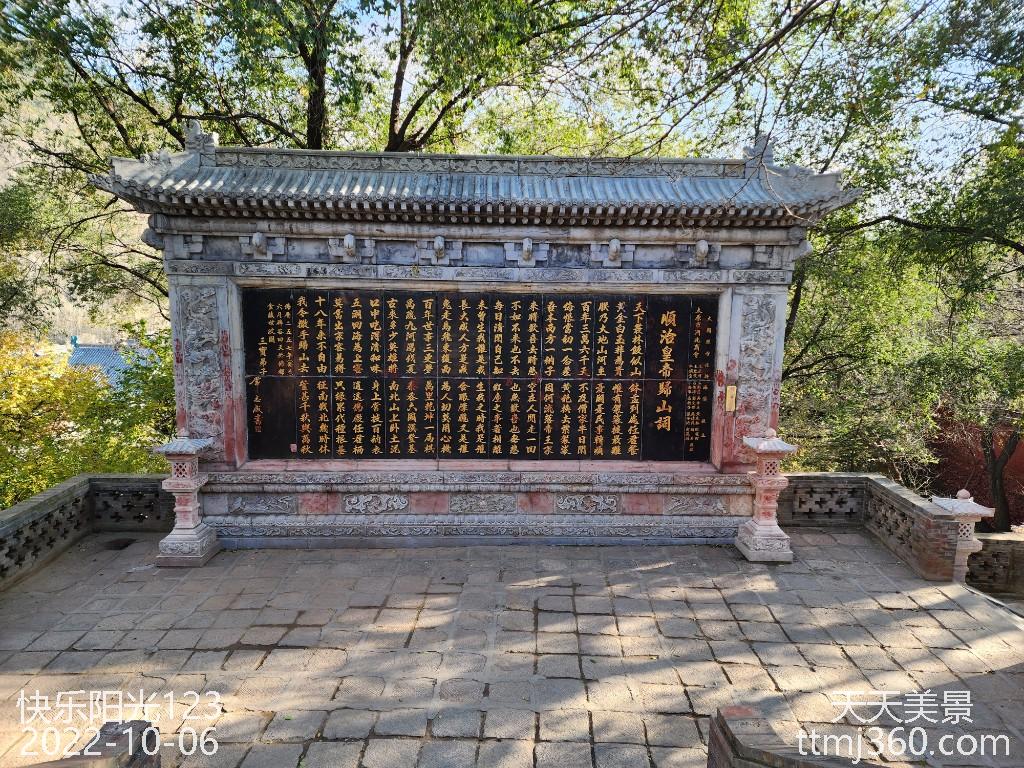

从梵仙山下来,沿来路向北,走到罗睺寺南门。始建于唐代的罗睺寺,位于显通寺和十方堂(广仁寺)之间,是五台山著名的五大禅处之一和十大黄庙之一。历史上罗睺寺高僧代出,香火极盛,是朝山佛教徒必定要参诣的地方。清朝时期,由于康熙、乾隆、雍正皇帝多次来五台山朝拜,对罗睺寺进行了大规模的重修和扩建,使其成为仅次于菩萨顶的第二大黄庙。罗睺寺还是一座专供佛祖之子罗睺罗尊者的古道场。据佛教经典记载,罗睺罗是佛祖释迦牟尼的独生子,他15岁出家,后来成为佛祖的十大弟子之一,有着“密行第一”的称号。传说罗睺罗曾在罗睺寺所在地显圣,并留下了足迹。此外,还有文殊菩萨曾于该寺为罗睺罗持灯的说法。罗睺寺占地面积约16亩,现存天王殿、文殊殿、大佛殿、藏经阁、禅房、配殿等房屋118间。作为台怀寺庙核心区著名的藏传佛教寺庙之一,罗睺寺的布局和佛像都是按照藏传寺院的规矩陈设,具有浓郁的藏传佛教文化氛围,特别是清代皇帝的御笔匾额,让这座寺院更显庄严神圣。

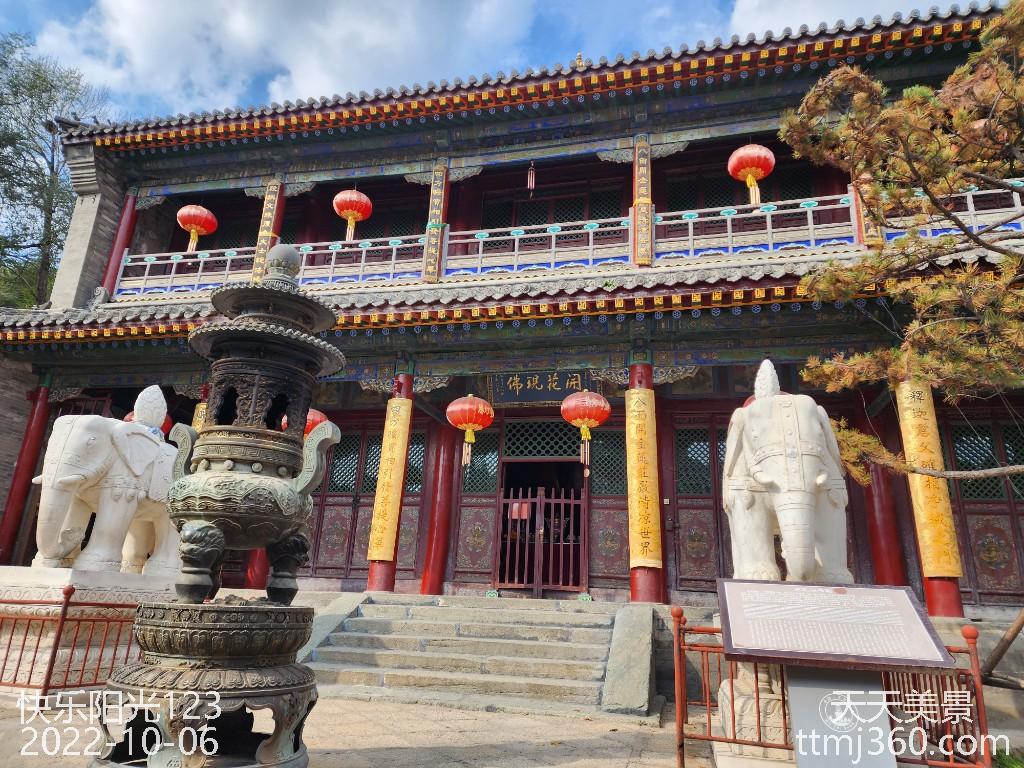

罗睺寺最引人注目的景观,是安装在大藏经阁里的“开花现佛”木构机关装置。它由一朵3米高的莲花座、可以旋转的中轴、轮盘以及地下暗室内的木制连动构件组成,当僧人在暗室驱动木轮,带动莲花瓣开启、闭合,此时莲花中的佛像时隐时显,呈现出“开花现佛”的奇观。“开花现佛”的制作工艺非常精湛,堪称五台山一绝,而它的制作还与一段神奇传说有关。相传宋朝丞相张商英游五台山时,亲眼目睹罗睺寺内一棵古松树上出现了一盏神灯,后人于是将这棵松树尊为“佛树”。到了清代,“佛树”不幸枯死,人们为祭奠佛树,将其主干制作成“开花现佛”。

罗睺寺东门

从南门出罗睺寺,向西可去显通寺。

罗睺寺西门

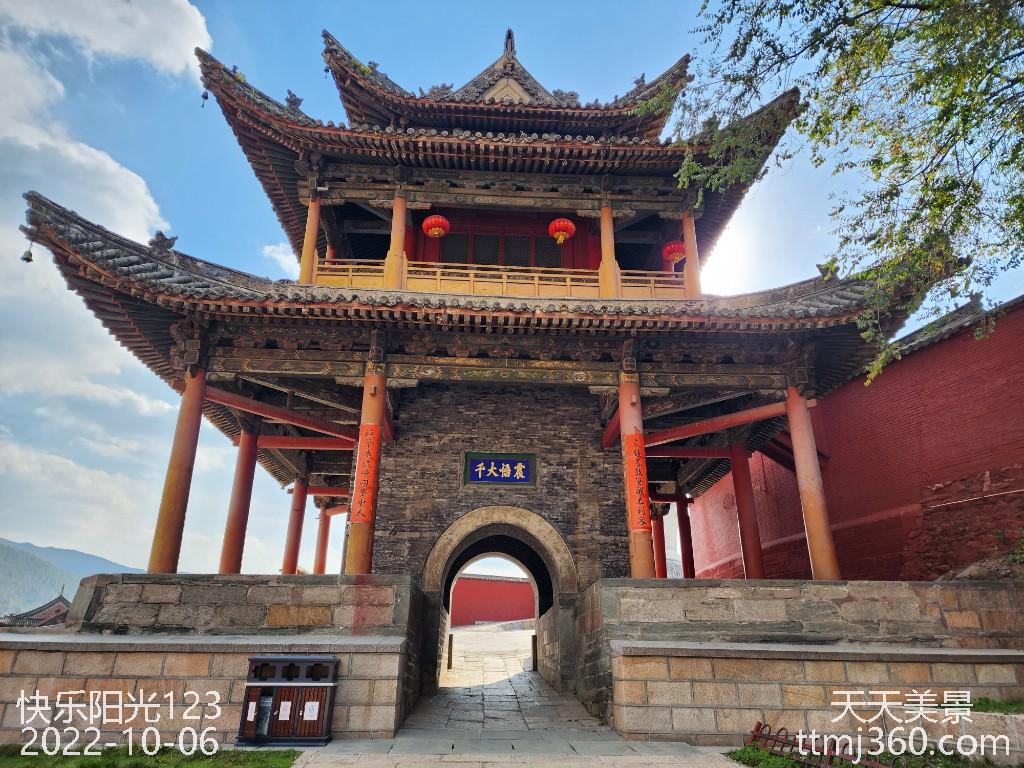

从罗睺寺南门出来后向西北走,穿过显通寺牌楼和写着“震悟大千”牌匾的气势恢宏的钟楼,就来到显通寺。显通寺始建于东汉永平年间公元5875年,是五台山规模最大、历史最悠久的一座寺院,是五台山著名的五大禅处之一。它和洛阳的白马寺同为中国最早的寺庙,现被列为全国重点文物保护单位。显通寺占地面积43700平方米,共有400间房屋,65间殿堂。始建于东汉永平11年,距今已有近2000年历史,因菩萨顶那座山峰与佛经上记载的印度灵鹫峰极为相似,因此建成后依山得名灵鹫寺,后来汉明帝为了表示自己信佛,在灵鹫寺前加了”大孚“两字,因而寺院全名大孚灵鹫寺。北魏孝文帝时期再建,因前有花园,又叫花园寺。后唐太宗重建,武则天以新译华严经藏在此处将其改名大华严寺。明太祖朱元璋重修后赐额——大显通寺。整个显通寺共分为七个大殿,由南至北依次为观音殿、大文殊殿、大雄宝殿、七处九会殿、千钵文殊殿、铜殿、后高殿。

走进院落第一座殿堂是观音殿,门顶这幅“霞表天城”的金字匾额是乾隆皇帝御笔。殿内供奉三尊菩萨,中间为观音菩萨,两侧分别为文殊菩萨和普贤菩萨,所以又称三大士殿,由于两侧摆满经书,故也称藏经殿。

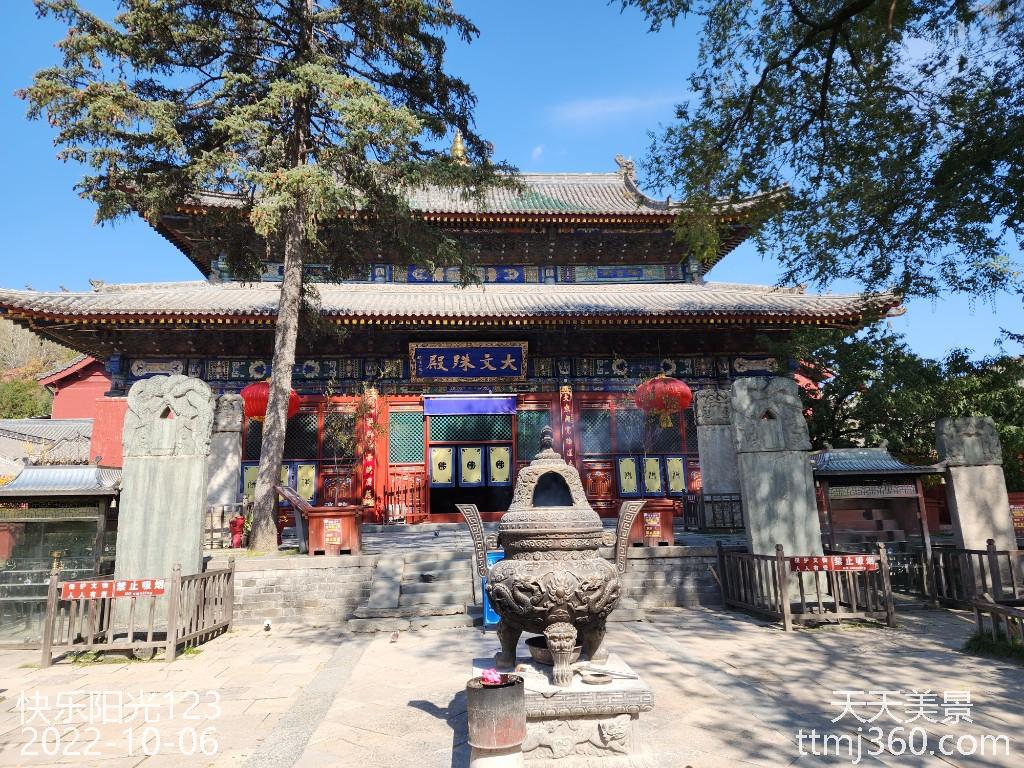

大文殊殿是显通寺的第二重大殿。重建于1746年(清乾隆11年),单檐歇山顶系木结构建筑,后置重檐抱厦。五台山是文殊菩萨的道场,各寺庙均以供奉文殊菩萨为主,自然显通寺也不例外。所不同的是显通寺的大文殊殿内,供着七尊文殊菩萨像:正中的为大智文殊,前面的五尊从左至右依次为:西台狮子文殊、南台智慧文殊、中台孺童文殊、北台无垢文殊、东台聪明文殊,这五方文殊为大智文殊的五尊分身像。大智文殊后面是甘露文殊。由于方便了体弱不便爬山朝拜文殊的人们,这里也被称为“方便朝台”。

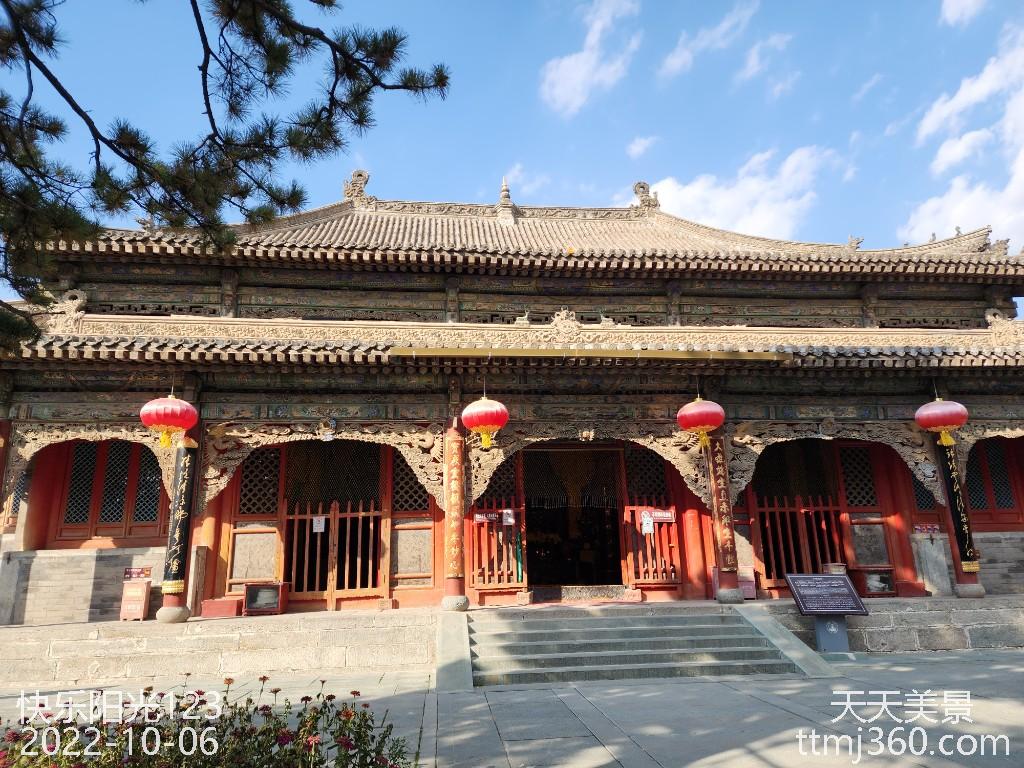

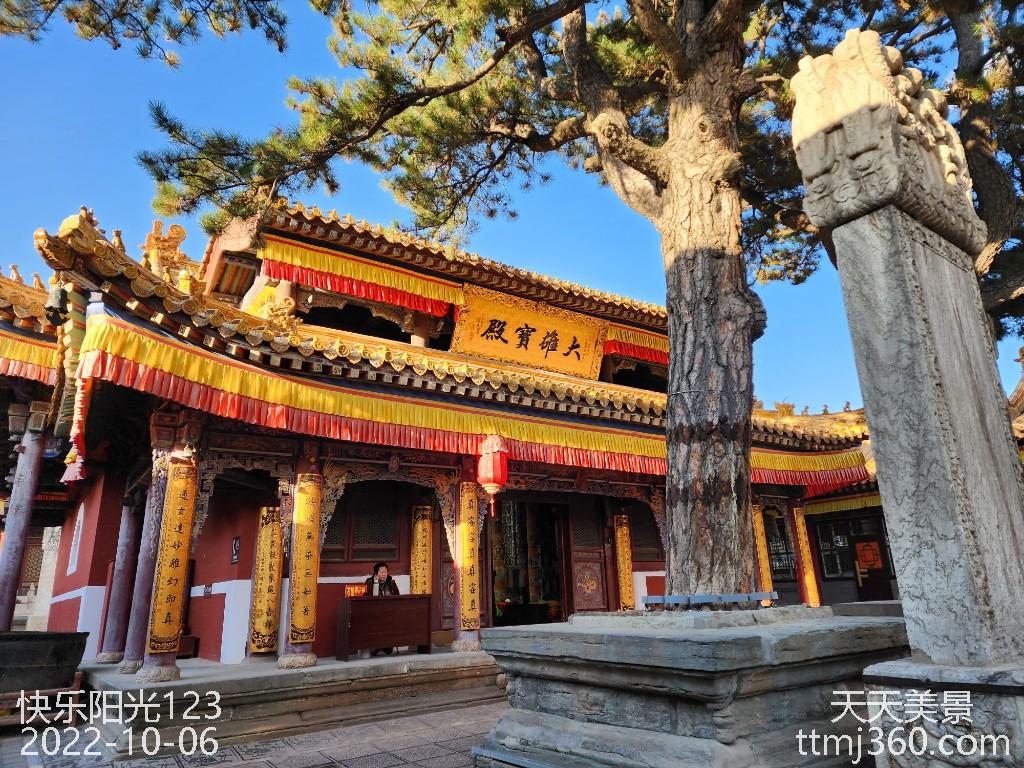

木结构建筑的大雄宝殿又称大佛殿,显通寺的第三重大殿,重建于清光绪二十五年(公元1899年),大殿明七暗三、重檐九脊顶,巍峨壮观、高大肃穆,是举办盛大佛事活动的场所。殿内正前方的横梁上,高悬康熙御笔“真如权应”木匾。殿台上并列主佛三尊,中间是释迦牟尼佛,东面是药师佛,西面是阿弥陀佛。佛前的地面十分宽敞,不仅本寺僧人在这座殿内做早晚功课,五台山的重大佛事活动多在此殿举行。每逢大的佛事活动日,由五台山佛教协会主持,各寺庙的僧尼都要身披袈裟,汇集到这里举行礼佛仪式。

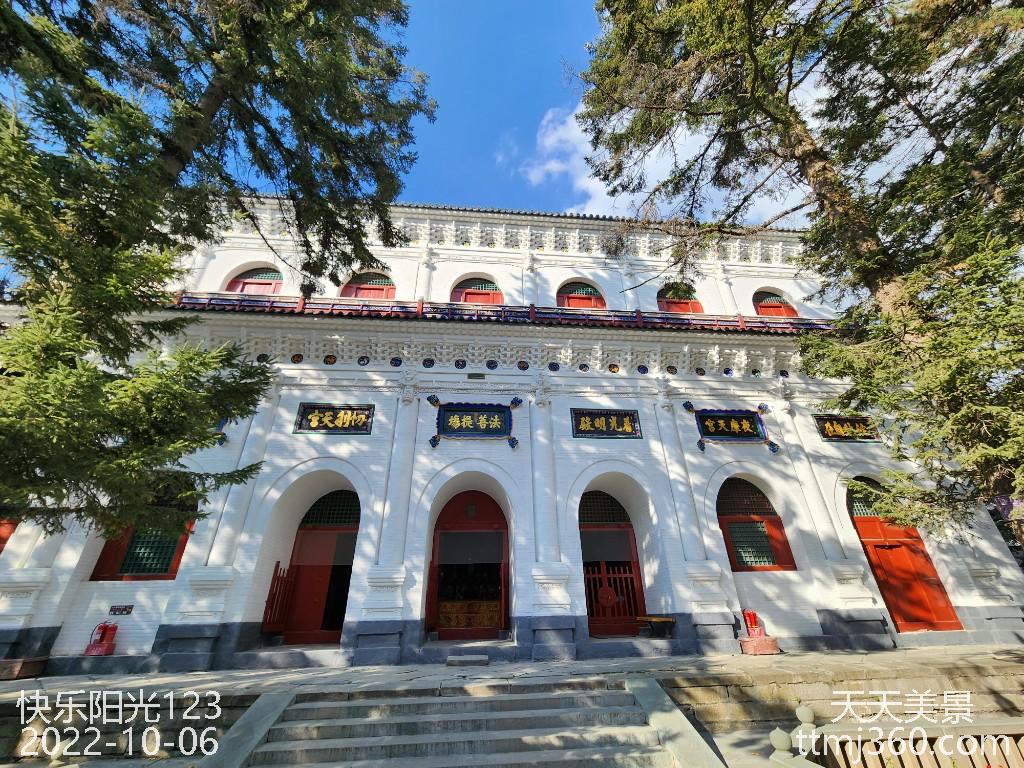

无量殿又称无梁殿,是重檐歇山顶砖结构的明代万历年间建筑,至今已有400多年历史。外观为七间两层楼房,殿内是三间穹隆顶砖窑。三个连续拱并列,左右山墙成为拱脚,各间之间依靠开拱门联系,砖窑充分运用了力学的原理,一块块青砖垒砌,向上逐渐收缩,建造技艺精湛。内雕藻井悬空,形似花盖宝顶,是中国古代砖石建筑艺术的杰作。无量殿外檐砖刻斗栱花卉,外观七个券门上各嵌匾额,自东往西分别是:他化自在、夜摩天宫、普光明殿、法菩提场、忉利天宫、兜率天宫、逝多园林,这是佛陀分九次宣讲《华严经》的七个地点,故殿宇亦称“七处九会殿”。无量殿未开放,只从外观。

无量殿后面是千钵文殊殿,殿内供奉的是千钵千手千释迦文殊,象征文殊菩萨的无量智慧。

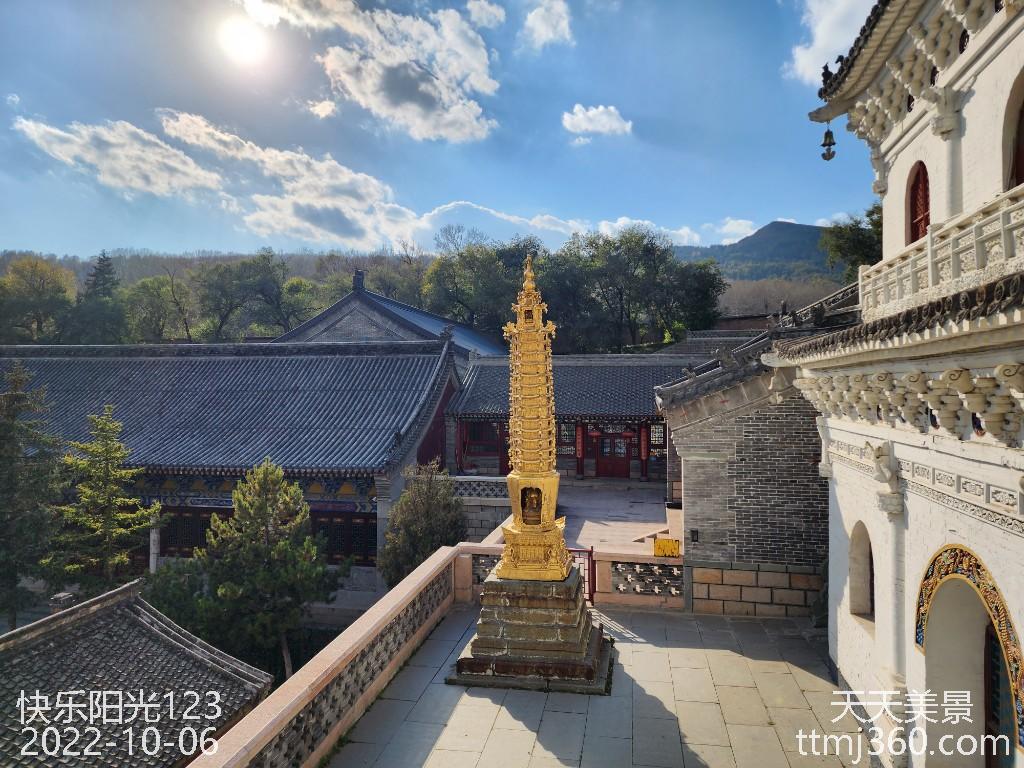

千钵文殊殿后面沿山坡建有铜殿和铜塔。青铜铸造的铜殿,是在明代万历三十七年(公元1609年)万历皇帝母亲李太后之师妙峰和尚,集全国13省市布施,先后铸成三座铜殿,一置峨眉山,一置南京宝华山,一置五台山。三个铜殿均在湖北省荆州浇铸,运至现场组装,如今仅存五台山这一座了。铜殿方形,外观重檐两层,高约5米,四周隔扇上棂花图案和壶门花鸟装饰,形象生动,工艺绝佳。内壁四面铸满小佛万尊,中央台上端坐一尊大佛,故称"万佛如来"。殿前原有同期铸造铜塔五座,按东西南北中方位布置,象征五座台顶,可惜在日本侵华期间,被日本侵略者盗走了三座,现仅存东西两座。塔有13层,高8米,塔身满铸佛像图案,底座正方形,四角各铸一尊力士,手托,肩扛或头顶塔身。两塔下西南角有大如拇指的小铜庙,内坐小指大的土地像。

从显通寺出来,向东走约50米穿过钟楼,在罗睺寺西门北边有一块指示牌,向上走就是去菩萨顶。

首先来到广宗寺。广宗寺依山而建,位于菩萨顶下方,规模虽小,但布局严谨,是五台山十大青庙之一。铜瓦殿是寺院的主殿,共有3间,殿顶覆以铜瓦,在五台山的寺院中别具一格。殿内供有华严三圣:文殊菩萨、毗卢佛、普贤菩萨,两侧铸有十八罗汉像神态各异,变化多端。该寺高大雄伟,具有典型的明代建筑风格。

广宗寺内东北角建有一座墓塔,高6米,塔身洁白,这是原中国佛学院院长法尊法师的灵骨塔。法尊法师精通藏文,他把长达二百卷的《大毗婆娑论》译成藏文,对佛教界作出了巨大的贡献。因广宗寺是他出家的地方,在他80岁圆寂后,就选择这里作为他安放灵骨的地方。

大雄宝殿里传来僧人诵经声。

出了广宗寺,向西走几步,就看到通往菩萨顶的108级台阶。这座四柱三门七楼的高大木牌楼是清代康熙五十三年所立,牌楼上刻有康熙皇帝亲笔所书的“灵峰圣境”四个大字。它色彩鲜艳,彩绘龙凤,造型优美,形象生动,结构合理,坚固精致,是五台山木牌楼之冠。

过了牌楼又有一段石阶连接山门,此段石阶中间铺设斜面御路,雕有九龙吸水图案。九龙翻腾,互相缠绕,真可谓“活龙活现”,与北京故宫礓碌铺设没有两样。

菩萨顶位于五台山台怀镇的灵鹫峰上,是五台山十座黄庙(喇嘛庙)中的首庙,也是国务院确定的汉族地区佛教全国重点寺院。菩萨顶不仅是五台山最大的一座喇嘛寺庙,而且是一座皇家寺庙,康熙皇帝五次来五台山,四次住在菩萨顶乾隆皇帝六次来五台山两次住在菩萨顶,所以可以看到它的屋顶全用黄色琉璃瓦铺就,等级很高。此寺创建于北魏孝文帝年间(471~499),历代曾多次重修。明·永乐以后,蒙藏喇嘛教徒进驻五台山,遂成为五台山黄庙之首。清朝之康熙、乾隆帝曾数次朝拜五台山,住宿于菩萨顶,赐菩萨顶大喇嘛提督印,并命山西全省,包括山西巡抚、大同总兵、代州道台等,均须向大喇嘛进贡。全寺占地四十五亩,顺山就势而筑殿宇,布局严谨。寺前有石阶一0八级。山门内有天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿等建筑。各殿均用三彩琉璃瓦覆盖。

此寺创建于北魏,原叫大文殊院。相传唐太宗贞观五年,僧人法云想塑一尊文殊像,可不知道塑何职文殊。一天夜里,法云从长明灯下的蓝光中看见一尊文殊菩萨像,并由塑工塑成。传说这便是文殊菩萨显圣,展示真容,所以此寺又叫真容院,俗称菩萨顶。

穿过天王殿,我们来到前院,院内古树参天,石碑林立,幽雅清静。大雄宝殿是菩萨顶的主殿,寺内重要佛事活动一般都在这里举行,内供释迦牟尼、阿弥陀佛、药师佛和十八罗汉。我国藏传佛教的大活佛达赖、班禅,朝拜五台山时都曾经在这里讲经说法。

大雄宝殿东侧是怖畏金刚殿,供奉着头戴骷髅璎珞的阎魔法王、黑六臂玛哈嘎拉、吉祥天母和大威德金刚。

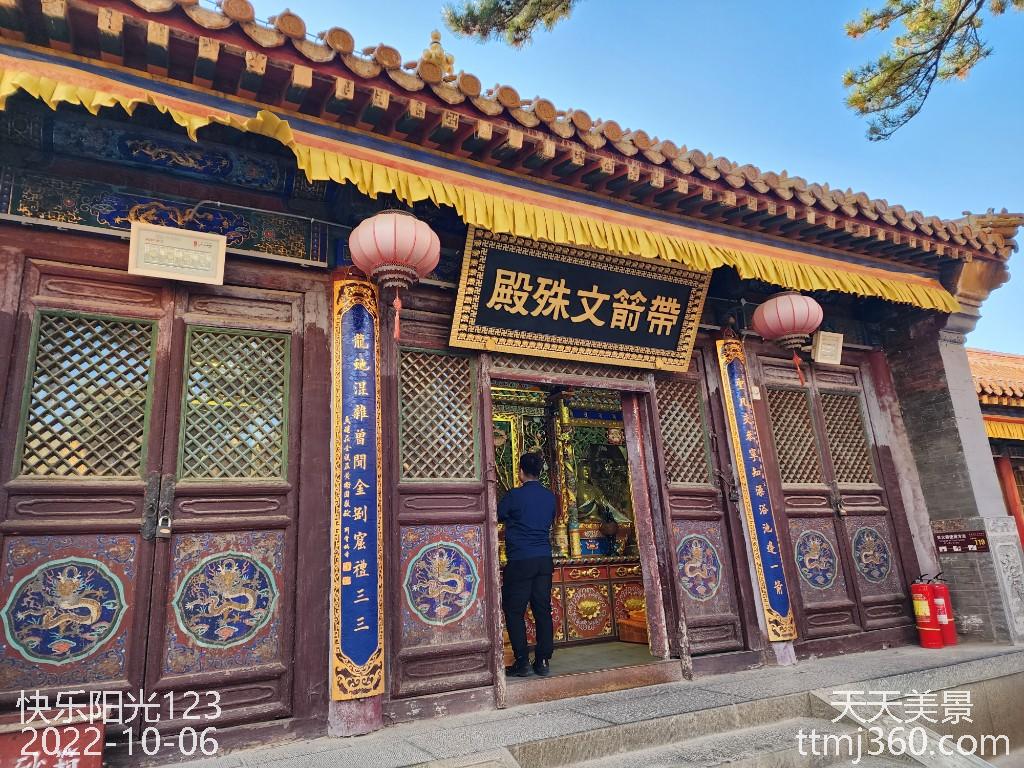

大雄宝殿西侧是菩萨顶著名的带箭文殊殿。据《清凉山志》记载,唐武宗会昌灭法时,雁门太守李靖对佛法持有邪见。一天,李靖在五台山巡游时,看到一个和尚和女人在水池里共浴。他认为这有伤风化,于是张弓射之,和尚中箭后仓皇逃走。李靖顺着血迹一直追,来到菩萨顶前院的西配殿,和尚就不见了。李靖进殿一看,发现那支箭竟插在文殊菩萨的右肩上。这时,李靖才意识到,他用自己的分别心来面对所见所闻的事情却不一定是事实的真相。于是,他改变了曾经对佛法的邪见,开始发露忏悔,皈依了佛门,护持佛法。文殊菩萨为保护佛法而被大将李靖射中,这便是非常出名的“带箭文殊”之典故。清光绪三十四年(公元1908年)十三世达赖喇嘛朝台时,不忍目睹菩萨右肩所插之箭,让人拔下置于供桌上的一个特制木筒内,后来被十世班禅额尔德尼·却吉坚赞大师取走。

大雄宝殿后面就是大文殊殿。殿内原有三尊高约两米的铜质三大士像,正中文殊,左观音,右普贤。它们距今应该有四百多年了,是铜铸艺术的珍品,可惜这三尊名冠五台山的铜像,早已被毁。现在的塑像是1985年新塑的。仔细看,黄庙殿内的塑像与青庙有所不同,从塑像就可以分辨出是青庙还是黄庙。这里的菩萨像都有肩花,脸微侧,且有华丽的背光,这正是与青庙塑像的不同之处。

菩萨顶北门外是一个停车场。我沿着山坡小道下山。

从菩萨顶下来已近下午五点,来不及去黛螺顶(小朝台)。如果这次没有时间去,干脆留到下次再去。

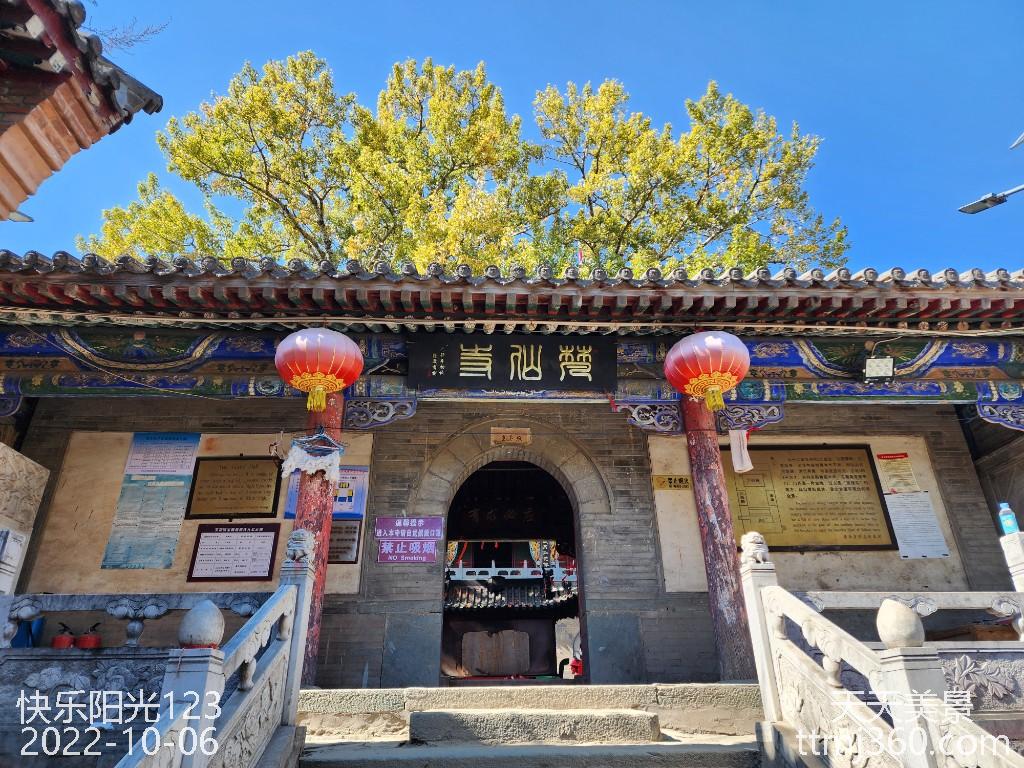

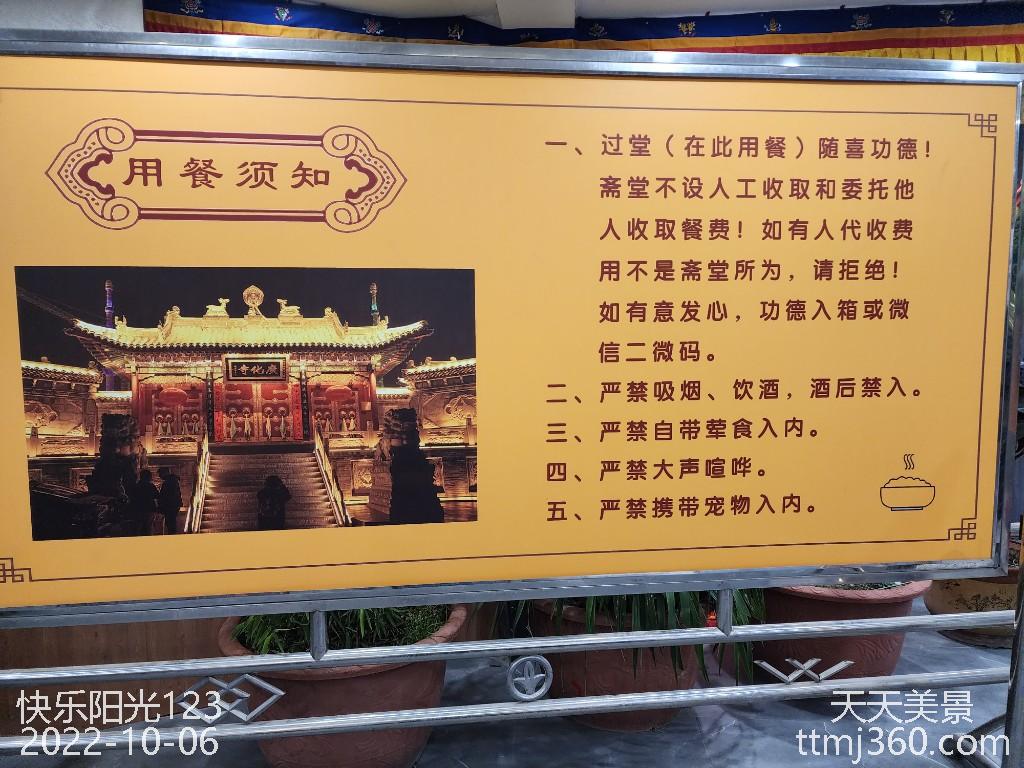

回民宿的路上经过广化寺,听说广化寺是五台山唯一夜间开放的寺庙,夜景很美,就决定在庙里吃个素斋,然后看夜景。等到七点多看到僧人关门,才知道已经停止晚上开放一两个月了。广化寺位于五台县台怀镇东庄村东南200米,坐北朝南,占地面积为1.28万平方米。建于清光绪十二年(1886)。现存建筑除文殊殿、大雄宝殿及耳殿为清代遗构,余皆为新建。二进院落布局,中轴线依次建有山门、天王殿、文殊殿和大雄宝殿,两侧为钟鼓楼、僧舍等。1988年7月,五台县人民政府公布为县级文物保护单位。

第一天走了3万多步,有点累了,在民宿里洗漱早早入睡,明天大朝台运动量也不轻。

第二天(10月7日)早上6点起床,在民宿周边转一圈,走到黛螺顶下面,才听说缆车近期也停了,可能是因为游客比较少。在一家民宿自助餐厅吃了早餐,民宿老板开车送我去大朝台车站,买票350元一个人,坐8:30第一班车,商务车坐了12个游客。

经过一路颠簸,首先来到东台顶。东台顶亦名望海峰,海拔2795米。东台顶望海寺供奉聪明文殊菩萨。望海楼巍然壮丽,极为壮观。上望海楼,极目远望,近可及河北省阜平,远能望见山东省渤海,正如古人所说的那样;登上东台顶,极目到海瀛。此外,台顶还有北宋宣和年间建的笠子塔和盛夏仍存有冰的罗延窟。东台日出是五台山的一大自然景观,每当旭日初升,霞光万道,静谧的望海寺完全浸沈在一片云山雾海之中,配上浑厚的晨钟声,愈发显得庄严肃穆。

从东台下来,经过鸿门岩,来到北台顶。北台名叶斗峰,海拔3061米,是五台山诸峰中的最高峰,也是华北地区的最高点,有“华北屋脊”之称。山上灵应寺供奉无垢文殊菩萨,创建於隋代,坐北朝南,原有山门三间,门额悬挂「敕建大台北顶」巨型匾额。东西两间,内置石碑各三通,石碑记载了历代对灵应寺的兴建等情况。寺庙的南门又叫南天门,据说,在南天门旁放乐马,能让人时来运转,吉祥如意。隐峰塔在龙王殿东,是北台顶一大灵迹,为纪念唐代高僧隐峰禅师而建的。

车子从东台顶下来向西,很快来到万圣澡浴池寺。澡浴池寺是一座较小的寺院,位于北台顶和中台顶之间。此寺得名于院中的一汪水池,传说是文殊菩萨沐浴的地方,现在的澡浴池寺为后人重建。高台处有一个大殿,里面一圈都是佛相和请愿的灯,供人们许愿拜佛。转了一圈儿出来,后面有一个古文殊洞,石砌的小殿,供有木质普贤、文殊和观世音菩萨。据说佛像皆是隋朝之物,有千年之久,看上去确实很古老,很有历史文化底蕴。文殊菩萨法像下有一块石头,上面留有一个手印。传闻诚心祈福,并抚摸手印既可明智慧,去烦恼。

到这里参观要交司机二十块钱,司机说是临时增加的一个景点。在这里可以吃自助素餐,三十块钱,有十来个菜,主食是米饭、馒头还有粥。餐厅是新建的,非常干净,可以用现金也可以扫码,饭菜口味感觉不错。这里也是徒步朝台者挂单之处。

在澡浴池寺吃过午饭,向西南很快来到中台顶。中台又名翠岩峰,位于台怀镇西北10公里处,地形状如雄狮,海拔2894米,仅次于北台顶,为五台山五大主峰之第二高度。中台翠岩峰顶有一寺院名演教寺,供奉儒童文殊菩萨,红墙金瓦宛如人间天宫。相传文殊菩萨于此演教说法,演教,为演释佛教仪理之意。演教寺是五个台顶上规模最大的寺院,建于隋朝,明弘治年间重修演教寺,皆为石建。正殿石洞五间,主供孺童文殊像。前殿石洞三间,为天王殿。寺西南有文殊说法台,中有石建祈光塔。

西边正在新建的建筑。

山顶一条狗,与人很亲近。

从中台顶下来继续向西,来到西台顶。西台亦名挂月峰,海拔2773米。西台法雷寺创建于隋代,内供狮子吼文殊。法雷寺现有建筑有后大殿和文殊塔。在法雷寺东北还矗立着一座白色石砌舍利塔。

从西台顶下来向南走,司机说增加了万圣琉璃塔。五台狮子窝寺亦名大护国文殊寺,其寺始建于明万历十四年(1586年),后来寺毁,仅存其塔。其塔为八角形,下设须弥座,上覆十三十七层檐,是五台山地区密檐塔的典型实物。琉璃塔造形古朴,色泽稳重。现在大护国文殊寺基本复建,万佛琉璃塔矗立寺中。

大朝台最后一站来到南台顶。南台又名锦绣峰,海拔2485米,顶端若覆盂,台顶面积约14万平方米。南台顶建有普济寺,主供智慧文殊,普济寺内,至今保留着年代极为久远的石佛殿。

结束大朝台,回到民宿再休息一晚,次日(10月8日)从五台山汽车站坐大巴去忻州乘火车。五台山朝圣之路顺利结束。

end